Wassermelone: Unterschied zwischen den Versionen

(Seite überarbeitet.) |

KKeine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 15: | Zeile 15: | ||

*Art: Wassermelone | *Art: Wassermelone | ||

In der Gattung ''Citrullus'' umfasst sieben Arten, dazu gehören die Koloquinte ''Citrullus colocynthis'' und die Tsamma-Melone ''Citrullus amarus ''. Die Art ''Citrullus lanatus'' ist eine Kulturform, die aus einer im tropischen Afrika heimischen Wildfrom, ''Citrullus citroides'' entstanden ist. | In der Gattung ''Citrullus'' umfasst sieben Arten, dazu gehören die [[Koloquinte]] ''Citrullus colocynthis'' und die [[Melone, Tsamma-|Tsamma-Melone]] ''Citrullus amarus ''. Die Art ''Citrullus lanatus'' ist eine Kulturform, die aus einer im tropischen Afrika heimischen Wildfrom, ''Citrullus citroides'' entstanden ist. | ||

{| | {| | ||

Aktuelle Version vom 13. August 2025, 08:37 Uhr

Wassermelone Citrullus lanatus ist eine wärmeliebende Kürbisgewächs-Art mit sehr wasserreichem, meist rotfleischigem Fruchtinneren und erfrischend-süßem Geschmack. Dieser Artikel beleuchtet die Pflanze aus Sicht der instinktiven Rohkost.

Wissenschaftliche Namen: Citrullus lanatus

Synonyme: engl. watermelon; frz. pastèque; span. sandía; hist. Citrullus vulgaris.

Systematik

- Abteilung: Samenpflanzen Spermatophyta

- Unterabteilung: Bedecktsamer Spermatophytina syn. Angiosperma

- Klasse: Zweikeimblättrige Bedecktsamer Rosopsida syn. Dikotyledona

- Unterklasse: Rosenähnliche Rosidae

- Ordnung: Kürbisartige Cucurbitales

- Familie: Kürbisgewächse Cucurbitaceae

- Gattung: Zitrulle Citrullus

- Art: Wassermelone

In der Gattung Citrullus umfasst sieben Arten, dazu gehören die Koloquinte Citrullus colocynthis und die Tsamma-Melone Citrullus amarus . Die Art Citrullus lanatus ist eine Kulturform, die aus einer im tropischen Afrika heimischen Wildfrom, Citrullus citroides entstanden ist.

|

|

Beschreibung

- Herkunft und Verbreitung: Ursprünglich aus Afrika (trockene bis halbtrockene Savannengebiete), seit der Antike im Mittelmeerraum, später weltweit in warmgemäßigten bis tropischen Regionen angebaut.

- Kennzeichen: Einjährige Pflanze mit kriechenden oder kletternden, kantigen, gefurchten, zottigwollig behaarten und verzweigten bis zehn Meter langen Ranken; Blätter wechselständig, kurz oder lang gestielt, im Umriss oval, aber meist tief drei- bis siebenteilig gelappt, rauhaarig, gezähnt, bis fünfundzwanzig Zentimeter lang und siebzehn Zentimeter breit, Blüten eingeschlechtlich, einzeln lang gestielt in den Blattachseln, gelb, glockenförmig, bis sechs Zentimeter breit, männliche und weibliche Blüten getrennt an der gleichen Pflanze, blühen jedoch zeitversetzt auf, um eine Sebstbestäubung zu verhindern; Beerenfrucht, bis sechzig Zentimeter im Durchmesser bei drei bis fünfzehn Kilogramm Gewicht; Fruchtschale dunkelgrün mit hellgrünen Längsstreifen und Sprenkeln, meist kahl.

Rohkosttipps und Erfahrungen

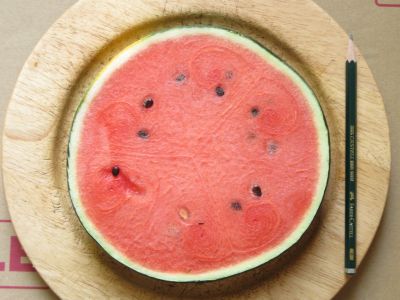

Reif sind Melonen, wenn sie beim Beklopfen hohl klingen. Das Fruchtfleisch ist rötlich oder sortenabhängig auch gelb, mit zahlreichen ovalen, meist dunkelbraunen Samen, die mitgegessen werden können. Das Fruchtfleisch ist saftig und süß. Melonen, die keine oder nur unvollständig ausgebildete Kerne enthalten, sind ein überzüchtetes Produkt und daher für die Ernährung mit Rohkost nur eingeschränkt brauchbar.

Saison: Die Wassermelone ist fast das ganze Jahr über erhältlich, die Hauptsaison fällt auf die Monate Juni bis August.

Lagerung/Haltbarkeit: Ganze Früchte können bis zu zwei Wochen kühl gelagert werden, angeschnittene Früchte halten sich im Kühlschrank vier bis acht Tage.

Nährstoffe

| Nährstoff | Gehalt in Gramm pro 100g essbarem Anteil |

|---|---|

| Wasser | 90,2 |

| Kohlenhydrate | 8,3 |

| Eiweiße | 0,6 |

| Fette | 0,2 |

| Rohfasern | 0,3 |

| Mineralstoffe | 0,4 |

Besondere Inhaltsstoffe

Die Wassermelone enthält mehrere ernährungsphysiologisch interessante Begleitstoffe:

- Lycopin (v. a. im roten Fruchtfleisch): antioxidatives Carotinoid; Gehalt sorten- und reifeabhängig.

- β-Carotin/β-Cryptoxanthin (gelb-/orangefleischige Typen): Provitamin-A-Wirkung.

- L-Citrullin (besonders in der weißen Schalenzone): Vorstufe von Arginin/NO-Stoffwechsel.

- Phenole/Flavonoide (z. B. in Schale/Kernen): antioxidatives Profil, leichte Adstringenz der Randschicht.

- Zuckerprofil (Fructose, Glucose, Saccharose) und Kalium als dominantes Elektrolyt.

Wissenswertes

- Biologie: Die Wassermelone ist ein Kürbisgewächs und wird damit eigentlich zu den Gemüsen gezählt. Der runde gelbe Fleck der dunkelgrünen Sorten ist die Stelle, auf der die Melone beim Wachsen gelegen hat und die deswegen nicht von der Sonne beschienen wurde.

- Namensgebung: Citrullus leitet sich von lat. citrus (Zitrus) bzw. griech. kitrion ab – wohl wegen der kugeligen Fruchtform/Schalenfarbe; lanatus bedeutet „wollig/behaart“ und bezieht sich auf die Behaarung junger Pflanzenteile. Deutsche Namen wie Wassermelone betonen den hohen Wassergehalt.

- Heilkunde: In verschiedenen Traditionen werden Frucht und besonders die Schalenrandschicht als kühlend und befeuchtend beschrieben; Schalenabkochungen erscheinen regional bei Waschungen. Samen werden in vielen Kulturen geröstet oder zu Pasten verarbeitet; in der Volksheilkunde finden sich Hinweise auf äußerliche Anwendungen der Schale.

- Nutzpflanze: Der Anbau der Wassermelone lässt sich mehr als 4000 Jahre zurückverfolgen. Heute werden die Früchte vor allem in wärmeren Gebieten als erfrischendes und durstlöschendes Obst gegessen.

- Mythos und Geschichte: Archäologische Funde belegen eine frühe Nutzung in Nordostafrika; Darstellungen und Samen wurden u. a. in ägyptischen Kontexten gefunden. Über den Mittelmeerraum gelangte die Frucht nach Asien (China spätestens ab dem 10. Jh.), später nach Amerika. In zahlreichen Regionen ist die Wassermelone ein Sommer- und Ernte-Symbol, von Karawanenstationen der Sahara bis zu Marktplätzen Ostasiens.

- Magie und Brauchtum: Die kühle, rote Frucht gilt in Sommerfesten als Hitzebändiger und Freudenspender. In manchen Gegenden werden die ersten reifen Melonen geteilt und verschenkt – Zeichen von Gastfreundschaft und Fülle. Kerne wurden als Wunschträger in Felder geworfen; Schalen dienten als Trinkschalen in improvisierten Ritualen.

- Symbolik und spirituelle Deutung: Rotes Fruchtfleisch, grüne Schale und schwarzer Kern bilden eine Trikolore des Lebens: Lebenskraft (Rot), Wachstum (Grün), Potenzial (Schwarz). In energetischen Zuordnungen verbindet die Wassermelone das Sakralchakra (Svadhisthana) – Fluss, Kühlung, Genuss – mit dem Herzchakra (Anahata) – Offenheit, Gemeinschaft –; gelb- bis orangefleischige Sorten berühren zusätzlich den Bereich des Solarplexus (Manipura) – Wärme, Umsetzungskraft. Als Sommerfrucht steht sie für Freigebigkeit, Erfrischung und leichte Fülle.

→ Siehe auch: Kürbisgewächse in der Rohkost, Honigmelone, Instinktive Ernährung, Die instinktive Sperre